〒070-0832 北海道旭川市旭町2条15丁目 TEL:0166-51-8101 FAX:0166-51-8102 Mail:kyokumo-z0@hokkaido-c.ed.jp

サイトマップは「こちら」

〒070-0832 北海道旭川市旭町2条15丁目 TEL:0166-51-8101 FAX:0166-51-8102 Mail:kyokumo-z0@hokkaido-c.ed.jp

サイトマップは「こちら」

本日は寄宿舎において「クリスマス会」が行われました。

スタートは舎室対抗のゲームで楽しみました。

ゲームの後はいよいよお待ちかね、サンタさんによるプレゼントです。

エアーくじを引いてプレゼントをもらうのは今風でしょうか(笑)

夕食もクリスマスメニューと、クリスマス尽くしの一日となりました。

みなさん、よい聖夜を過ごしてくださいね。

メリークリスマス~

来週の今日は(へんな日本語ですね)何の日か分かりますか?

そうです、クリスマスです。

本日、小学1年生の図工で制作した「クリスマスツリー」が児童・生徒玄関前のギャラリーに飾られました。

しっかり、サンタさんへのプレゼントのリクエストも飾られていましたね。

クリスマスが待ち遠しいですね。

先日、この『校長徒然』でもご紹介しました「4校合同オンライン授業」の様子が、北海道通信に掲載されました。

ぜひ、ご覧ください。

【令和6年10月18日(水)掲載 北海道通信】

本日6校時に、児童・生徒会活動が行われました。

本日のテーマは2つ。

12月19日(木)に予定されております「全校集会」のリハーサルと来年の2月頃実施予定の「道内盲学校4校の交流給食」について活動がもたれました。

児童・生徒会長を中心に、入念なリハーサルと、4校交流給食に向けた活動を行っておりました。

児童・生徒会役員のみなさん、全校集会、4校交流給食、よろしくお願いしますね。

このところ雪の多かった旭川ですが、本日は久々の晴天の朝を迎えております。

ただその分、凍れ(※しばれ。北海道弁で「凍てつくほどの寒さ」という意味です)はすごかったですね~。

学校駐車場にあるミラーも凍っておりました。

こういう日に北海道で交わされる挨拶が「今朝は凍れるね~」です。

寒いんですが、なんかあったかい挨拶ですよね。

凍れるほどの寒い日ですが、気持ちはホットに、旭川盲学校スタートいたします!

本日は、京都府立盲学校、愛媛県立松山盲学校、鹿児島県立鹿児島盲学校とオンラインでむすび、小学2年生「国語」の合同授業が行われました。

授業の冒頭、各校(各地域)の今朝の気温の紹介があり、旭川の『-8℃』との紹介に、京都、松山、鹿児島の子どもたちからは驚きの声があがっておりました。

本校児童からは「みんなのところも雪が降ているよね。」の問いかけに、「降ってないよー」との返答があり、それには本校児童が驚いておりました。(冬だけど、雪が降っていない地域もあるんだね。日本って広いね。)

授業の中での子どもたち同士のかけ合いや、互いの発表を聞く様子など、普段とは違った学習の姿も見られ、大変よかったと思います。

こうした機会を通して、もっともっと友情が深まっていくといいですね。

京都府立盲学校、松山盲学校、鹿児島盲学校、そして旭川盲学校の小学2年生のみなさん、これからも期待しておりますよ。

学校ホームページ、並びに『校長徒然』をご覧いただき、いつもありがとうございます。

今年度のアクセス数が、なんと、100,000カウントを超えました!!

ありがとうございます。

100,000という数字は目標でもあったのですが、4月、スタート時は正直「無理だろうな・・」とも考えておりました。

それが達成できたということで、大変大きな喜びを感じております。

これからも子どもたちの今を、学校、視覚障害教育の今をお伝えしていきたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

※今朝の学校様子です。大雪です。

小学部の「図工」では、1年生が「クリスマスツリーづくり」に取り組んでいました。

大きなクリスマスツリーができましたね。

出来上がったツリーは、児童・生徒玄関前のギャラリーに飾るとのこと。

またにぎやかになりますね。

もう一つのグループでは、「楽器づくり」に取り組まれ、完成した楽器で演奏会が行われていました。

打楽器の音、弦楽器の音など、にぎやかな演奏会でした。

幼稚部では「運動」の真っ最中。

バスケットボールのシュートやボール遊びを行っていました。

寒い冬だからと言って、縮こまってばかりいてはダメですよね。

芸術に、音楽に、スポーツに楽しみましょう!

毎年京都の清水寺で発表される『今年の漢字』、ご覧になりましたか。

今年は「金」なんですね。

オリンピックイヤーで金メダルに沸きましたしね。

旭川出身の北口榛花選手の活躍など、旭川も大変盛り上がりました。

さて、みなさんの「今年の漢字」は何でしょう。

ちなみに、私は「旭(あさひ)」ですね。

初めて旭川に来て、学校も変わり、日の出、船出の意味も込め、この漢字でしょうか。

ぜひ、この時期ならではのものでもありますので、みなさんも『今年の漢字』、考えてみてください。

※この3枚の写真はすべて校内で撮りました。さて、どこでしょうか?(3枚目は難しいかな・・)

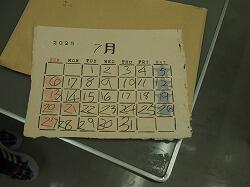

中学部の「職業・家庭」で取り組まれている『カレンダーづくり』ですが、「本日完成します」との報を受け、授業を見に行ってきました。

本日お休みの生徒もおり、少ない人数ではありましたが、最後の大詰め、丁合作業を行っておりました。

完成したカレンダーを眺めて、ニッコリ。

この後、各教室や校長室にも完成したカレンダーを届けてくれるとのことでした。

よいカレンダーができましたね。

お届けを楽しみに待っていますね。

今日も雪の旭川。

校務補さん方の連日の除雪作業に本当に頭が下がる思いです。

ありがとうございます。

どうしても厄介者のように感じてしまう雪。

ですが、実は雪がなければ地面が凍りつき、地中にある種や球根が枯れてしまい、田畑に大きな被害が出てしまうそうです。

また、雪は自然のダムのような役割もあり、水を貯め、ゆっくりと森に返す大切な役目も担っているとのこと。

豊かな自然があるためには、雪はなくてはならないものなのですね。

そう聞くと、雪を見る目も変わってきます。

やはり、毎冬あるべき、いつもどおりがよいのですね。

旭川盲学校も、いつもどおり元気です。

外は雪の旭川ですが、学校の中は常春(とこはる)の旭川盲学校。

今日も子どもたちは元気いっぱい学習に取り組んでおります。

子どもたちの様子をご覧ください。

旭川に赴任して初めての冬を迎えますが、雪・・・多いですね。

比較的雪の少ない地域の勤務が長かったせいか、旭川の雪の多さに少々驚いております。

ただ、地元の方に話を聞くと、「こんなもんじゃないよ」とのことでしたので、まだまだ降るんでしょうね。

朝、校務補さん方が総出で除雪をしてくれております。

子どもたちが安全に登下校できるのも、こうした校務補さん方の働きがあってですね。

いつもありがとうございます。

小学部の廊下を歩いていると、何やらお手紙が・・・。

小学部の児童が書いた『サンタさんへのお手紙』でした。

なるほど、サンタさんへのプレゼントのリクエストですね。

2つのリクエストが点字でていねいに打たれておりました。

サンタさんに届くといいですね。

※本日は学校廊下の展示物をご紹介します。

暦の上でも「大雪」を過ぎ、旭川も本格的な冬の装いへと様変わりしております。

週末に降った雪も30cmほどでしょうか、街の景色はすっかり雪景色に変わってしまいました。

外は寒い雪の旭川ですが、旭川盲学校の子どもたちは元気いっぱい学習や運動に励んでおります。

今日の子どもたちの様子をご覧ください。

本日は、北海道立心身障害者総合相談所より視能訓練士の高泉康平様をお招きし、「視覚の基礎」をテーマに職員研修会が行われました。

視覚に関わる生理学的な説明から、その検査方法、治療法など、視機能の専門家の立場から、多くの示唆に富んだご講話を拝聴することができました。

本校に在籍する子どもたちの教育に、また、視覚障がい教育に関わる道北地区のセンター的機能の役割等、今後の私たちの業務にすぐにでも生かせる研修内容でありました。

高泉様、本日は多くの学びをありがとうございました。

児童・生徒玄関前にあります『児童・生徒の作品ギャラリー』が大変充実しております。

木工製品あり、陶器、写真、オブジェ、紙工芸等々、たくさんの作品が展示されております。

外は白銀の単色の世界ですが、校内は色とりどりのにぎやかな色彩にあふれております。

いいですね~。

ぜひ、ご来校の際はご鑑賞ください。

中学部の「職業・家庭」で取り組まれております『カレンダーづくり』、師走の12月を迎え、作業も佳境に入ってきております。

本日は、カレンダー用紙の紙漉き、印刷作業が行われておりました。

カレンダーの枠(木工製品)はそれぞれ出来上がっておりますので、あとはいよいよ中身ですね。

来年もよい年となるよう、念を込めて作業をお願いしますね。

新年1月、カレンダーを使う日が楽しみですね。

本日、介護等体験実習2日目。

白杖を使った、視覚に障がいをもった方の歩行体験を行っていました。

視覚による情報がない場合、白杖を持つこと、点字ブロックがあること、介助者がいることがいかに安心なことかが分かるかと思います。

逆に、ちょっとした段差や障害物がどんなに怖いことかも。

『点字ブロックの上に自転車を停めないでください』、よく駅の駐輪場に貼り紙がしてある状況を目にします。

視覚に障がいがある方にとって、点字ブロックの上に障害物があることがいかに怖いことかが身をもって分かったのではないでしょうか。

以前の「校長徒然」でも書きましたが、本当の意味で相手を理解するということは、相手の状況を身をもって知ることなのではないかと思うのです。

みんなの理解と、ちょっとしたやさしさで、社会は大きく変わっていきます。

すべての人にやさしい社会を、みんなで創っていきましょう。

本日より明日までの日程で、北翔大学から10名の大学生が来校し、介護等体験実習が行われます。

学校は『学びの場』です。

子どもたちが学び、教職員も成長し、もちろん、実習に来る学生さんたちも学び、成長する場となります。

子どもたちと触れ合い、学校を知り、視覚障害教育を学び、多くのことを身に付けていってください。

2日間、どうぞよろしくお願いします。

現在、緊急の連絡はありません。

令和7年7月末現在の

いじめと思われる事案の件数は

「0」です。

▢北海道教育委員会

▢北海道立特別支援教育センター

▢道内の盲学校

▢たいせつネット

このホームページは、北海道旭川盲学校が教育利用を目的として運営している公式ホームページです。よって、内容、写真等の無断転載、営業誌掲載をお断りします。